TOP > Artkoubo MAGAZINE > 三軌会

[File79] 三軌会

「自由と多様性」を理念に設立され、現在もその精神を受け継ぐ

2023/1/5

- 1949年、水彩画の団体「新水彩作家協会」としてスタートした三軌会。発足から6年後の1955年に「三軌会」に改称し、現在、絵画部、彫刻部、工芸部、写真部の4部門からなる美術団体として、全国で表現活動を続けている。2023年5月には、国立新美術館にて、75回記念三軌展を開催。現在、75回展の公募規定を発表している。

- 三軌会の歴史とこれからについて、三軌会代表の滝浪文裕先生、事務局長の山田哲男先生、鈴木洋子先生に、座談会形式でお話を伺った。

三軌会事務所内にて 左から 代表の滝浪文裕先生、鈴木洋子先生、山田哲男先生

―はじめに、三軌会の成り立ちについて、教えてください。

山田:三軌会は、1949年に水彩画団体として発足しました。発足当初のメンバーは9名で、「本協会は飽くまで自由にして又新鮮なる水彩画創造に邁進し、最も優れた芸術としての新水彩道を樹立しようとするものである」という宣言を残しています。

滝浪:当時の発足メンバーが大事にしていたものを一言で表せば「自由と多様性」です。

鈴木:設立時の資料を読み返してみると、発足時の理念と現在の私たちの活動は、1ミリもぶれてないように思います。

山田:水彩からスタートした団体ですが、多様な作品を受け入れ、現在は絵画、彫刻、工芸、写真の4部門から成っています。このジャンル分けは70年の歴史の中で色々と変遷して現在に至っています。かつてはデザイン部もありました。

滝浪:今の4部門体制が正しいやり方か、常に自問しながら活動を続けています。今後、変わる可能性もないわけでもありません。現時点では、絵画、彫刻、工芸、写真の4つの部門の目で新しい作品を捉えていこうというスタンスです。

―皆さんの三軌会との出会いを教えてください。

鈴木:私は美大を出てすぐに団体展に出品したいと思いました。どの団体にしようか迷って工芸部門のあるいくつかの団体の出品要項を取り寄せました。当時、出品票に師匠の名前欄がある団体もありました。自分に合いそうな会を選ぶ中で三軌と出会いました。25号の小さな刺繍作品でドキドキの初搬入でしたが、工芸部の方が温かく迎えて下さったことは、今でもよく覚えています。

山田:私は学生時代にずっと絵を描いていて、グループ展に出展していました。そこに三軌会の先生がいたことが、入会のきっかけです。その先生は弟子をとらない方で、誰かの作品に似た絵ではなく、それぞれが個性を出すべきという考え方です。私には、この緊張感が心地良いんです。初出品が1994年なので、ここに入って、もう30年近くになりますね。

滝浪:私も、若い頃、油絵を習っていた先生が三軌会の先生だったのが、ここを知ったきっかけです。三軌会は、しがらみや流派などはなく、純粋に絵描きの世界。絵描きは、全部自分で考えなければいけない。それを学ぶ場所でした。

鈴木:工芸部には、染色、陶芸、金工、木工、革など色々な工芸の職人の先生が多くいらっしゃいましたね。その作品はとても斬新で楽しく、刺激をたくさんもらったように思います。

滝浪:三軌会は昔から自由と多様性を重んじていますからね。

鈴木:私が入った頃は、刺繍を美術作品として受け入れてくれる団体は、少なかったように思います。

―三軌展の思い出はありますか?

山田:私は最初に50号の作品を出品しました。ところが、いざ飾られてみると、東京都美術館の壁に50号は小さいということに気が付いた。それで、翌年からは100号の作品にチャレンジするようになりました。

鈴木:私は子どもの頃、東京都美術館にあこがれていたので、初出品当時、自分の作品が東京都美術館の壁に飾られたのは感激でしたね。今は、三軌展は国立新美術館で開催しています。個人で国立新美術館に作品を展示することは不可能ですから、毎年、幸せなことです。

滝浪:若い頃はなかなか自分が思うように作品がつくれなかったのですが、年に1回、三軌展に出品することで、「作品を通じて自分が言いたいことを言う」ということを続けてこれたと思っています。

―三軌会のこれからについて、教えてください。

山田:どの公募団体も同じ問題を抱えているとは思いますが、三軌会も例にもれず、高齢化問題に悩まされています。大きな作品を描く体力のない方もいらっしゃるので、最近は、小作品部門を設けています。高齢の方だけでなく、部屋が狭い、時間がないといった理由で大きい作品は難しいという方も多いので、小作品部門はとても人気がありますね。

滝浪:全国各地に支部があるのですが、それぞれ独自の運営を任せています。地方会員も高齢化しており、何とかしなければいけないですね。若い会員を増やすためには、「入って良かった」と思われる会にしなければなりません。三軌会は、ブリリアント展、ネクストエポック展など、実験的な発表の場も設けています。活動がマンネリにならないように、新しい展覧会も計画するなどして、工夫していきたいですね。

山田:どんな時代でも、美術というものは必要です。お金がなくても、飢えていても、人は美術を必要とするものなんですね。その必要性に、三軌会がどう応えていくのか。これからも緊張感をもって会を運営していきます。

鈴木:大いに三軌展を利用してほしい。国立新美術館の三軌展に作品を発表して頂きたいと思います。「多様性をもった団体があなたの作品を待っている」-みなさんにそんなメッセージを伝えていきたいですね。

(取材・構成=村串沙夜子)

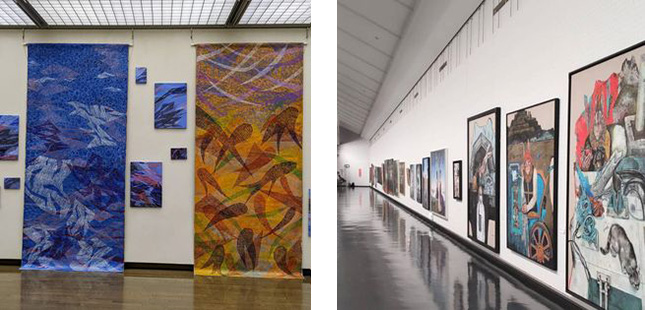

第74回展絵画部1室風景

第74回展絵画部1室風景

第74回展絵画部風景

第74回展工芸と彫刻

第74回展工芸部会場風景

第74回展写真部会場風景

京都展会場風景

(左)埼玉支部展 (右)群馬支部展

(左)京都展での彫刻と工芸 (右)茨城支部展

(左)三軌会ブリリアンント展会場風景 (右)写真部巡回展会場より

(左)神奈川支部展 (右)千葉支部展

(左)東京支部展 (右)栃木支部展

(左)授賞式代表者 (右)審査風景

アート公募内関連記事

展覧会情報

三軌会

ART公募内公募情報 | 三軌会 https://www.artkoubo.jp/sankikai/

団体問合せ

- 三軌会事務所

- 〒164-0001 東京都中野区中野2-29-15サンハイツ中野201号

- 03-3380-3911(火〜木曜日・10:00〜17:00)

- sankikai@b-sankikai.jp

- http://www.b-sankikai.jp

当サイトに掲載されている個々の情報(文字、写真、イラスト等)は編集著作権物として著作権の対象となっています。無断で複製・転載することは、法律で禁止されております。